【编者的话】

今年是上海对口援藏30周年。30年来,上海援藏始终对标对表历次西藏工作座谈会要求,始终坚持“中央要求、日喀则所需、上海所能”相结合原则,先后十批次认真接续推进对口支援西藏工作。特别是第七次西藏工作座谈会和第四次对口支援西藏工作会议以来,在新时代党的治藏方略的指引下,上海援藏牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一主线,沪藏两地的交往交流交融活动频次增多且形式多样,起到了贴近群众需求、深化思想沟通、增进相互理解、增强“五个认同”的重要作用,为新时代各民族团结发展提供了新的实践样本。

近期,澎湃研究所研究员再次走进上海对口支援的日喀则市及相关五县,围绕上海市第十批援藏干部人才联络组开展的一系列交往交流交融工作进行深入调研。澎湃新闻将陆续刊发《上海援藏:交往交流交融》的六篇系列报道,分别呈现上海援藏在青少年体育活动、乡村干部培训、两地文化交流、文创产品开发、医疗教育合作、区外就业支持等多个领域开展交往交流交融的工作实践,形成上海援藏工作模式的具象写照。

医疗是民生之需,教育是民生之基。医疗和教育历来是全国对口支援工作的重中之重。2015年,医疗、教育人才“组团式”援藏机制先后开启,这种创新的、集成的援助方法为西藏民生领域的发展注入了新动力,也维护了边疆地区的社会稳定和民族团结。

在上海市对口支援日喀则市的过程中,“组团式”医疗援藏、“组团式”教育援藏同促进民族交往交流交融相辅相成、互为促进。一方面,依托“组团式”援藏,医疗、教育人才进藏,直接形成了跨地域、跨民族的长期团队协作;另一方面,一系列的交往交流交融活动持续将上海市在医疗、教育领域的经验、技术、理念带进日喀则,促进了沪藏两地更加频繁、更加广泛、更深层次的交流。

多措并举 为高原人民铺就一条健康之路

加强医疗援藏力度,着力提升本土诊疗能力,是破解偏远地区群众看病难、看病远的治本之策。自2015年以来,上海市先后派出了十批次、共计210名医疗专家接力援藏,在管理理念、运行机制、专业技术等层面推动了受援地区医院的系统性重塑与升级。

日喀则市人民医院创建于1955年,自2015年8月起成为上海市对口支援医院,并于2018年5月挂牌三甲。今年已顺利通过了三甲复评审。现今,日喀则市人民医院拥有五百余名本地医生,服务着日喀则全市80万人口(占西藏自治区人口的约五分之一),同时也覆盖那曲、阿里等周边地区。2024年,日喀则市人民医院总诊疗近30万人次,出院近2万人次,四级手术、微创手术数量同比增长50%和13%,正朝着西藏自治区级区域医疗中心的目标迈进。

上海市松江区第九批医疗人才“组团式”援藏工作队开展“服务百姓健康行动”系列义诊活动。本文除特殊说明外的图片均由上海市第十批援藏干部人才联络组提供。

回顾这三年的发展,日喀则市卫健委副主任、日喀则市人民医院党委书记、上海市第十批医疗人才“组团式”援藏工作队(以下简称“上海援藏医疗队”)队长王庆华表示,“最直观的变化就是我们把大部分本地病人都留住了。本地队伍得到了极大的成长。如遇到疑难杂症,现场不但有上海援藏的医疗专家,还有来自上海大后方的远程会诊保障。本地人看病基本都不用再去拉萨或内地了,还有很多来自阿里、那曲的病人到这里就诊。”

本地病患的信任是沪藏情谊在医疗领域交融的结果。在为高原人民铺就健康之路的背后,是这一批上海援藏力量的多措并举。

“以院包科”是上海“组团式”医疗援藏的应时之举,即由上海13家三甲医院分别派医生支援日喀则市人民医院的一个临床科室,这种援助方式不仅支撑了日喀则市人民医院的学科建设,还担负起了人才梯队的培养重任。“比如瑞金医院的血液科每年派一名医生过来支援,背后是瑞金医院的整个血液科在支撑我们的科室建设。我们的创伤骨科由上海市第六人民医院的骨科长期对口,通过‘师带徒’机制,本地医生现在做创伤处理基本都没问题,他们交流学习也都会去上海市第六人民医院”,王庆华说。在临床科室外,日喀则市人民医院的平台科室如放射科、超声科、财务科、设备科等,同样由上海医院派遣的医疗专家来援建,只是并不固定具体对口医院,和“以院包科”一起,共同组成了日喀则市人民医院提质增效的基本盘。

上海市松江区第九批医疗人才“组团式”援藏工作队开展“服务百姓健康行动”系列义诊活动。

珠峰论坛和质控中心建设是带动当地医疗水平的一套组合拳。珠峰论坛由上海援藏医疗队于2015年创办,至今已连续举办了十届,成为覆盖全西藏医学领域的重要交流平台。每届论坛通常由1个主论坛和20余个分论坛(分别对应不同临床学科)组成,通过线上线下相结合的形式,邀请全国乃至国际专家分享交流。“每年我们都会邀请掌握前沿技术的专家,传授理论和实操带教,以技术精进逐步带动观念提升。我们也会邀请西藏自治区其他地市的本地医生和援藏医生参加,本地实践加上内地经验,大家互学互鉴、充分交流。”

第九届西藏自治区医学珠峰论坛消化内镜分论坛技术培训现场。

质控中心建设同样是本届上海援藏医疗队在花大力气推进的一件事情。目前,日喀则市人民医院已经成立了儿科、脑血管科、超声、麻醉等16个学科的市级质控中心,建立了市县医院各学科同质化、规范化发展的一条路径。“我们举办珠峰论坛的时候,也会把日喀则市18个县(区)的医院医生邀请过来,大家一起交流学习。发挥我们医院的带头作用,带动日喀则市县一级医院的整体水平”,王庆华介绍道。据了解,如今的日喀则已实现了276种“大病”治疗不出藏、626种“中病”不出市,常见易发的“小病”治疗不出县的医疗服务目标。

第九届西藏自治区医学珠峰论坛医务管理分论坛暨日喀则市病案管理质控中心培训会。

身处平均海拔4000米以上的日喀则,高原病研究同样是上海援藏医疗队关心的事情。在上海援藏医疗队的努力下,日喀则市人民医院牵头成立了市级高原病研究中心,依托上海大后方的研究资源,共同推动了高原“心血管病”“鼻病”“眼病”“皮肤病”“公共卫生”等研究中心落地。近两年来,上海援藏医疗专家带领本地骨干申报科研项目77项,其中连续两年获批国家自然科学基金,实现了国家级课题“零”的突破。

在日喀则本地医疗水平持续提升的过程中,沪藏两地医护人员的交往交流交融如同水银泻地般穿插其中。近三年来,上海援藏医疗队累计协调全国492名内地专家学者进藏授课42场,培训本地医疗人员6018人次。“师带徒”方面,上海援藏医生累计带教学员144名,开展各类业务学习指导207次,教学查房235次。在本地医生完成的三、四级手术2600余台中,上海援藏医生以帮带形式开展了高难度手术300余台。

上海市第九批医疗人才“组团式”援藏工作队赴西藏樟木口岸义诊。

如今,医疗领域的沪藏交往交流交融活动还在不断孕育和探索新的形式。为了进一步加强藏医、中医、西医之间的交往交流,上海援藏医疗队将扎什伦布寺吉纳常松德林藏医院也纳入了交往交流交融工作范畴。2024年6月,该院四位藏医来到上海,参加了上海中医药大学、曙光医院的交流活动,这样的交流在该院历史上还是第一次。参加交流的吉纳常松德林藏医院副院长扎西顿珠表示,藏医与中医之间存在着诸多契合之处,如藏医的诊脉法与中医的诊脉法有着深厚的渊源;藏医的经脉、穴位理论与中医的理论亦不谋而合;甚至在骨关节疾病的外治手法上,藏医与中医也有一致性。当然,双方理论体系也存在着一定的差异。希望今后能展开更多的交流活动,共同促进我国传统医学的发展。

从语言相通到文化认同

“十年树木,百年树人”,在教育领域,交往交流交融工作同样是一项细水长流的心灵工程,所迸发的化学反应悠久绵长且不可估量。这些年来,在第十批援藏——上海市教育人才“组团式”援藏工作队(以下简称“上海援藏教育队”)的不懈努力下,对口支援的日喀则市上海实验学校在铸牢中华民族共同体意识、教育教学能力提升、学生综合素质塑造等方面取得了积极进展。

日喀则市上海实验学校前身为1981年成立的日喀则地区南郊小学,后由上海市对口援建,现在已成为西藏自治区内唯一一所涵盖小学、初中、高中的十二年一贯制学校。

日喀则市教育局副局长、日喀则市上海实验学校校长、上海援藏教育队领队张小波分享道,“组团式”教育援藏和交往交流交融工作让学校的教学质量、管理方式、教育理念都发生了深刻的变化。首先,最直接的改变就表现在基础教育领域,2024年,日喀则市上海实验学校高考上线率持续保持100%,中考成绩继续位居西藏自治区首位。其中,普通本科上线率94%,重点本科上线率65%,西藏高中班上线率67%,均创历史新高。

与此同时,越来越多的日喀则师生通过交往交流交融活动走进内地,在开拓视野、提升能力的同时,也和内地学生拉近了距离,展示了高原风采。

日喀则市上海实验学校与杨浦高级中学、复旦马院师生代表参观复旦老校门并合影留念。

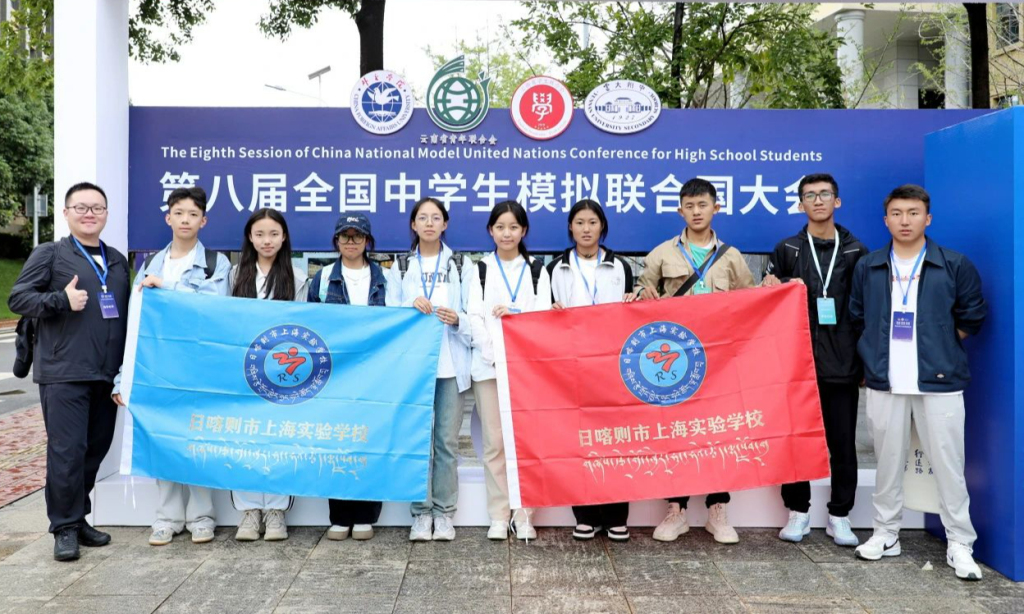

2022年,日喀则市上海实验学校创建了西藏首支中学生模拟政治参与社团,聘请沪藏两地政协委员和思政学科专家担任顾问,开始代表西藏参加全国青少年模拟政协活动和全国中学生模拟联合国大会,实现了西藏教育史上“零”的突破。

日喀则市上海实验学校参加第八届全国中学生模拟联合国大会。

在第十一届全国青少年模拟政协活动上,高中部学生的两份调研课题“关于加强西藏传统手工艺保护、传承与发展”与“关于扩大内地与西藏各族青少年交往交流交融”,荣获多个奖项,展示了“世界屋脊上的大思政育人体系”的上海实践成果。在全国青少年创新思维大赛上,日喀则市上海实验学校成为西藏首支获得国际邀请赛挑战资格的队伍。

日喀则市上海实验学校参加第十一届全国青少年模拟政协展示活动,提案小组与嘉宾评委合影。

“我们有很多学生从来没离开过日喀则、没离开过西藏,在参加完交往交流交融活动以后,他们不约而同地谈到活动开拓了自己的视野,也激发了今后要到内地读书甚至发展事业的愿景,这本身就是一种文化认同”,张小波说道。

日喀则市上海实验学校在第十一届全国青少年模拟政协展示活动上进行提案。

另一方面,语言的相通则加速了孩子们和内地文化的融合。2021年,国务院办公厅公开了《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》,提出了包括推广普及国家通用语言文字在内的五项任务。随着普通话的进一步推广普及,目前无论是在日喀则市上海实验学校,还是在县、乡一级的学校,除了藏语文课以外的课程都是用普通话来授课。张小波说:“这样一来,在孩子们接触教育的起始阶段,就是在用普通话交流,和过往相比,有了很大的改观。”

长期以来,“西藏本地比较偏好文科,物理、化学、生物等理科的师资比较缺乏,而文科老师供给过剩。”张小波说道,“针对本地教师的能力提升,我们一方面通过上海援藏的教师来做师徒结对,一方面以交往交流交融项目为载体,送本地老师去上海等地做专项培训,还有就是请上海专家入藏送教送研”。

上海市松江区的教育专家团赴西藏定日县开展教育帮扶活动。

以组建“名师工作室”的形式,上海援藏教师开展了一系列带教活动,三年来,共覆盖本地教师182人次,带领本地教师开展自治区级课题研究15项、市级课题研究45项,在市级及以上主题教研展示392场,有59名教师在市级及以上教学评比中获奖。

借助日喀则市教育质量攻坚联盟,上海援藏教育队2024年共开展“走出去学习交流”19次,参与短期学习交流的当地教师达196人次,赴上海研学的学生有213人次;邀请上海教育专家开设线上讲座累计307场、进藏送教送研累计416课时。三年来,累计选派本地教师前往上海参加各类专题培训累计1491人次。通过发挥日喀则市上海实验学校的带头作用,结对帮扶了日喀则市学校15所,上海援藏教师累计进行了61次送教送研送训,开设市级公开课150余节、讲授市级专题讲座80余次,足迹遍及日喀则市14个县,覆盖师生16000余人次。

上海市第十批教育人才“组团式”援藏工作队浦东团队赴江孜县开展送教下乡交流活动。

临近暑假,谈及今年余下的交往交流交融活动计划,张小波说:“除了上海,我们要去的重点城市还有北京、成都、南宁、西安等地。与此同时,交往交流交融活动的覆盖面也在不断扩大,尤其是在暑期、国庆节期间计划多派几支队伍,去北京,让师生们感受下首都的氛围,在天安门观看升旗仪式。”

公益组织和公益项目的作用

随着交往交流交融活动的覆盖面不断扩大,其开展形式也在不断丰富和多样化。2025年6月,日喀则市上海实验学校及亚东县八所中小学的36名师生,在上海开启了一场为期一周的以电影美育为主题的研学之旅,该活动是由上海东方财富公益基金会支持的“雏鹰展翅”教育公益项目的一部分。上海市第十批援藏联络组亚东小组成员、亚东教育局副局长,亚东中学校长朱俊积极推动了该项目的落地。

东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目——“梦飞扬”电影美育研学课堂启航。

据朱俊介绍,“雏鹰展翅”公益项目致力于培育学生的工程思维与创新能力。课程内容涵盖基础知识、影片鉴赏、剧本创作、拍摄技巧、后期制作等多模块。其中,小学阶段侧重趣味性引导,比如通过动画短片和儿童电影启发想象力;初中阶段侧重技术性实践内容,如分镜脚本设计、场景搭建等。在结营仪式上,学员们展示了12部微电影作品。从剧本构思到后期制作,都体现了孩子们的巧妙创意与团队协作。

同样是在亚东县,2023年由上海援藏联络组亚东小组牵头,联合来自普陀区的公益组织和多家企业公益基金会,以时代楷模钟扬教授的“种子精神”为指引,在亚东中学成立了“钟扬种子实验室”。“通过这个平台,我们集结了二十多位来自复旦大学等各高校、科研机构的教授、学者,自发地为亚东的孩子做科普教育,他们每年会来日喀则举办面向中小学生的科普夏令营。其余时间则是每周轮流在线上给孩子们做科普教育,提升他们的科学素养。”朱俊说。

“钟扬种子实验室”沪藏夏令营合影。

正是在这样的氛围培育下,由“钟扬种子实验室”长期对接的亚东中学选送的《藏区牧民对野生动物(雪豹)的容忍度与保护研究》、《西藏帕里蓝玉簪龙胆花与茎叶的活性比较及资源可持续利用探究》和《高海拔地区毛蕊花种子产量和繁殖策略探究》等项目,入围了第38届全国青少年科技创新大赛,其中两项研究获得三等奖,创造了西藏青少年科创竞赛新的纪录。

对此,朱俊感慨颇深:”这个项目体现了西藏孩子的潜力和智慧,在上海专家教授的引领下,激发了孩子们对科学研究的兴趣,初步培养了科创意识和科学方法。这不仅仅是将科学的种子撒在雪域高原,更是为西藏的孩子们搭建了一个与世界交流的发展平台。”

由中国福利会(以下简称“中福会”)、中福会少年宫、中福会幼儿园、中福会托儿所、宋庆龄幼儿园、中福会出版社、上海宋庆龄学校组成的代表团一行7人将于今年赴西藏拉萨及日喀则,开展2025年度“格桑花计划”。“格桑花计划”是由中福会于2018年正式启动的一项对口支援项目,以中福会特色的“组团式”模式,主要面向当地儿童,对日喀则市开展对口帮扶工作。

上海宋庆龄学校老师与日喀则上海实验学校学生合影留念。中国福利会供图

西藏教师来沪进行跟岗进修,与上海宋庆龄学校师生进行文化互动。中国福利会供图

依托“格桑花计划”的安排,中福会连续7年以来开展了一系列形式多样的活动。据上海援藏干部、日喀则市发展和改革委员会副主任李凌介绍道,“2018年以来,中福会先后组织了五批次教师代表团前往日喀则市上海实验学校,开展示范课和专题讲座,捐赠读物、学习用品。日喀则市上海实验学校先后有20多位教师赴宋庆龄学校进行2-4周的跟岗式培训交流;通过'如果剧场可阅读’等项目,中福会推进远程美育课堂,针对日喀则孩子们开展艺术援藏工作;中福会出版社则定期向日喀则市上海实验学校捐赠原创绘本等图书。”这一系列的活动,有助于让日喀则的孩子们更加了解国家各领域取得的发展成就,提高科学文化素养,培养爱国主义情怀,铸牢中华民族共同体意识。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《上海援藏:交往交流交融⑤民生为本,促交流结出友谊花》

京ICP备2025104030号-6

京ICP备2025104030号-6

还没有评论,来说两句吧...