界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

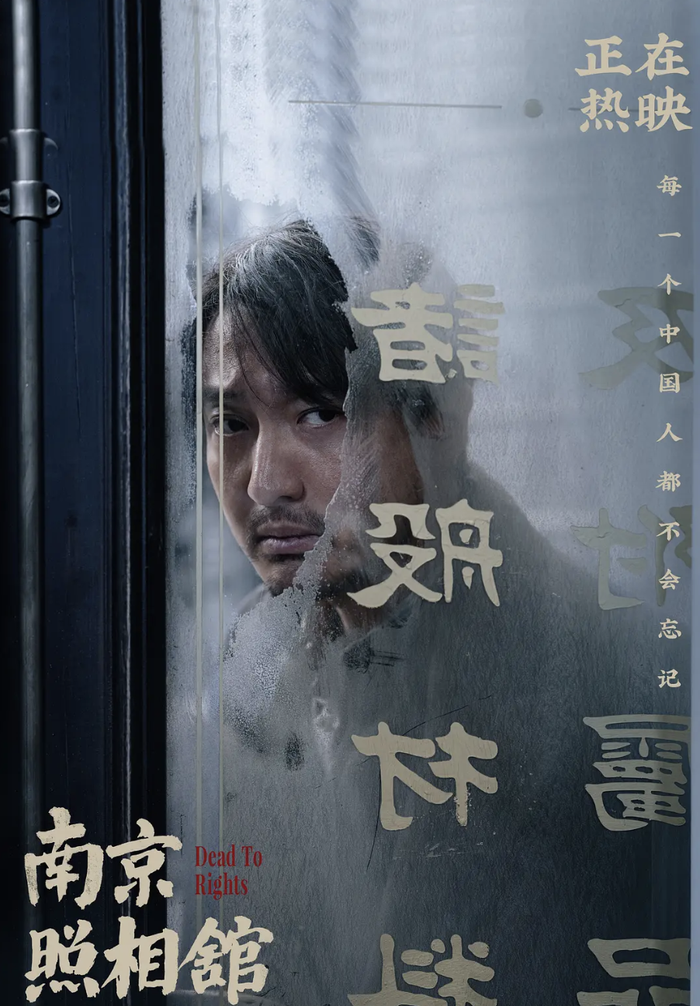

今年的暑期档,几部抗战题材的电影接连上映。《南京照相馆》率先登场,这是一部以南京大屠杀为背景、讲述普通人如何冲洗暴行证据的战争片,出现了超预期的票房与口碑。紧随其后的还有另一部抗战题材新片《东极岛》,讲述中国渔民营救英军战俘的真实事件;而聚焦731部队人体实验罪行的《731》也将于9月18日公映。

抗战题材集中回归院线,既展现出市场对抗战故事的情绪需求,也出现了有关战争影像“应当如何呈现历史”的讨论。比如《南京照相馆》中大量血腥与死亡场景的呈现,引发了关于少儿不宜的争议。

战争影像不仅是视觉震撼,也是以图像制造“集体记忆”的方式,是我们如何观看、叙述并再造历史的媒介。如历史学家沟口雄三所言,南京大屠杀以及日本侵华战争“不仅是过去的历史事实,而且是作为历史以现在时态在我们之间,于内部不断孕育着对立和裂痕而复杂地存在着”。本文试图以《南京照相馆》为例,讨论战争影像可能面对的问题。

来自受害者的叙事

《南京照相馆》聚焦1937年南京大屠杀期间,几位南京平民被困在一间照相馆内,为求生存,他们不得不为日军摄影师冲洗底片,发现照片显影出了记录屠城暴行的照片。在战争的缝隙里,这群本只求活命的普通人选择让照片流传下来,成为战后历史审判的重要罪证。

导演申奥选择了一个颇具象征意义的空间——一间照相馆——作为战争影像生产的起点。这是一个由平民经营的小空间,承载了普通人的恐惧与挣扎。

影片主要角色并非浴血奋战的将领,而是由几个性格复杂、动机模糊、情绪脆弱的普通人构成:邮差阿昌初登场时被日军威胁,为了活命称自己会冲洗照片;照相馆老板老金一家人长期躲在照相馆楼底,面对日军时浑身颤抖、语无伦次。他们并非勇敢的抗争者,只是在乱世中勉力苟活的小人物。导演没有刻意掩饰人性的软弱,也没有将他们的最终遇难神化为高尚的殉道,影片中,保留了人物的复杂行为动机。

为日本人工作的“汉奸”王广海,也跳出了脸谱化的形象塑造,王广海做的一切只是为了为自己和爱人求生,台词呈现了普通人在极端境遇里的内心挣扎,他的行为并没有被粗暴地审判,而是作为战争中道德模糊地带的一个切片呈现,这类处理方式也表现出了大历史背景里,人性的幽微复杂。

另一方面,在过去大多数有关南京大屠杀的影像中,中国人往往被设定为“无声的受难者”,《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》一书研究了关于南京大屠杀的集体记忆问题,作者分析了南京大屠杀在媒体中的呈现,指出当年的受难者常常被塑造为镜头的被拍摄者,却极少成为镜头后的主动视线。作为一段“创伤记忆”,我们的叙事方式始终“欠缺最为核心的部分,即对受害者的呈现,尤其是受害者的自主言说”。

比如在《金陵十三钗》中,传教士与日军构成了主导叙事的两方,中国平民则是这两股力量间被拯救的沉默客体。如历史学者孙江评价:“在他(导演)的镜头下,中国人不外是一群被发扬人道主义精神的欧美人和人性觉醒的日本兵拯救的沉默的‘客体’”。

对比之前,《南京照相馆》则提供了叙事的反转。影片设定了一位替日军洗照片的角色阿昌,这一角色既在技术上掌握了记录的能力,也在故事中承担了藏证据、见证暴行的双重功能。显影技术既能暂时保全照相馆里普通人的生命,也是影像权力的夺回——用敌人之手交来的器具,反过来见证敌人的暴行。这种设定意味着“历史之眼”开始从施暴者、救助者和旁观者,转向了被害者自身。

这一身份的转变具有象征意义,在以往的战争叙述中,记忆的权力往往由联合国战地摄影师、外籍传教士或良心觉醒的日军士兵掌握,他们既是见证者也是讲述者。而受害者往往只是胶片上的痛苦形象,却无法进入讲述框架。

中信出版社 2015

实际上在现实里,南京大屠杀在中国公共叙事中的复活,并非一个持续记忆的过程,而是一个重新发现的产物。《记忆的纹理》一书指出,在1949至1976年间,《人民日报》对南京大屠杀的报道较为稀少,直到1982年之后开始慢慢增多,而这很大程度上是由于媒体对日本“历史教科书事件”的报道——日本文部省试图修改教科书否定侵略中国的历史。

此后的三十余年间,日本右翼否认战争责任、政府官员参拜靖国神社,东史郎与夏淑琴的跨国名誉诉讼、慰安妇索赔运动等一系列事件,陆续为中国媒体提供了重访历史的契机,使南京大屠杀的记忆得以被重新激活。

“由此可见,日本右翼势力篡改历史的疯狂举动,促发了中国人的“创伤”记忆……而在‘批驳右翼言行’这一目标之下,加害者所扮演的承携者角色更为积极,形象更为立体,而受害者则主要是以‘中国人民’的代言人身份在表达‘集体性’(口号式)的诉求。”

这种国家主导的记忆方式,在一方面也让“受害者”形象被抽象化,成为“南京市民”“中国人民” 这样的模糊群体形象。他们在纪念仪式中频繁被提及,但个体声音常常缺席于历史讲述。

在“还原历史”与“复制暴力”之间

作为一部以普通人视角讲述南京大屠杀的电影,影片没有采取主旋律叙事中的英雄故事,而是选择通过普通人的视角,构建一种更贴近观众情感的故事。然而,影片引发的另一重讨论在于,电影中大量血腥场景的密集呈现,引发了关于要不要带孩子看电影的争议。

这些关于影片的争议,或许正是战争影像面临的两难:唤起历史记忆的同时,如何不落入暴力奇观的陷阱?如何不激化新的仇恨?

正如《记忆的纹理》所指出的,1990年代的爱国主义教育运动中,南京大屠杀被纳入“国耻叙事”体系,与鸦片战争、“九一八事变”并列为近代民族创伤的标志性事件。政治学者刘擎称之为一种“雪耻型民族主义”:创伤不仅是需要被疗愈的历史伤口,更被当作持续激活的情感机制。一方面通过创伤唤醒情感认同,一方面将“复兴”作为愈合机制。历史的伤口不再是等待疗愈的,而是需要“反复揭开、不断激活”。

中国人民大学出版社 2017-12

但在创伤的解决方面,不管是“等待日本道歉”还是“实现民族复兴”,都未能跳脱外交政治与意识形态的框架,反而挤压了其他可能的历史叙事空间,例如“人性之恶”“制度反思”或“救赎伦理”等替代路径。

比如在《南京照相馆》中,通过底片留证的设定展开叙事,尸体堆积、烈火焚身、硫酸腐蚀,血腥场景频密铺陈,死亡成为镜头的核心语言。暴力画面的堆叠是否真的深化了对历史的理解?

美国文化评论家苏珊·桑塔格在《关于他人的痛苦》中提到,观看痛苦是典型的现代经验,依托于现代传播技术的发明,我们对苦难跨时空的观看才得以可能。她写下战争摄影的两难伦理:当受难图像反复出现,它很容易不再唤起反思,而可能沦为“仪式性的同情”或“被安排好的义愤”。美国纪实摄影师Allan Sekula也曾经指出,战争摄影建立在一种“暴力交换关系”中:观众透过他人伤痛确认自身正义,观看成为一种隐形快感。

于是一个悖论显现出来:影像是为了抵抗暴行、记录历史,实则在形式语言上不断复制暴力本身。记住历史的同时,却通过影像反复激起从屈辱、愤怒,再到复仇的情感闭环,比如在影片的开头,日本军官命令摄影师记录子弹穿透战俘头颅的瞬间;影片结尾,逃出来的母女二人再次用相机对准战犯,镜头定格在子弹击穿头颅的那一秒。

上海译文出版社 2006-6

这或许战争影像的伦理难题所在:在试图记住历史的同时,影像却可能落入复制暴力、再生产仇恨的陷阱。真正值得追问的,并非镜头是否呈现了“足够充足”的血腥,还有它是否构建了足够复杂、开放的理解结构。换言之,观众是否仅止于情绪上的仇恨,还是能够通过叙事,辨识出更深层的结构暴力:军国主义如何导向大规模杀戮?帝国如何制造人们对他者的冷血?普通个体为何会轻易滑入暴力合谋?这些问题,才是战争叙事超越仇恨情绪动员、进入历史反思的关键。

在国产抗战影像中,“血腥”与“牺牲”常常被视为历史再现的必要条件,仿佛只有通过极端的视觉,观众才会得到应有的记忆强度。然而战争影像是否能走出对“从受难到复仇”情绪的反复激活,不再困于暴力奇观?这或许是我们在面对《南京照相馆》时,应该提出的问题。

京ICP备2025104030号-6

京ICP备2025104030号-6

还没有评论,来说两句吧...